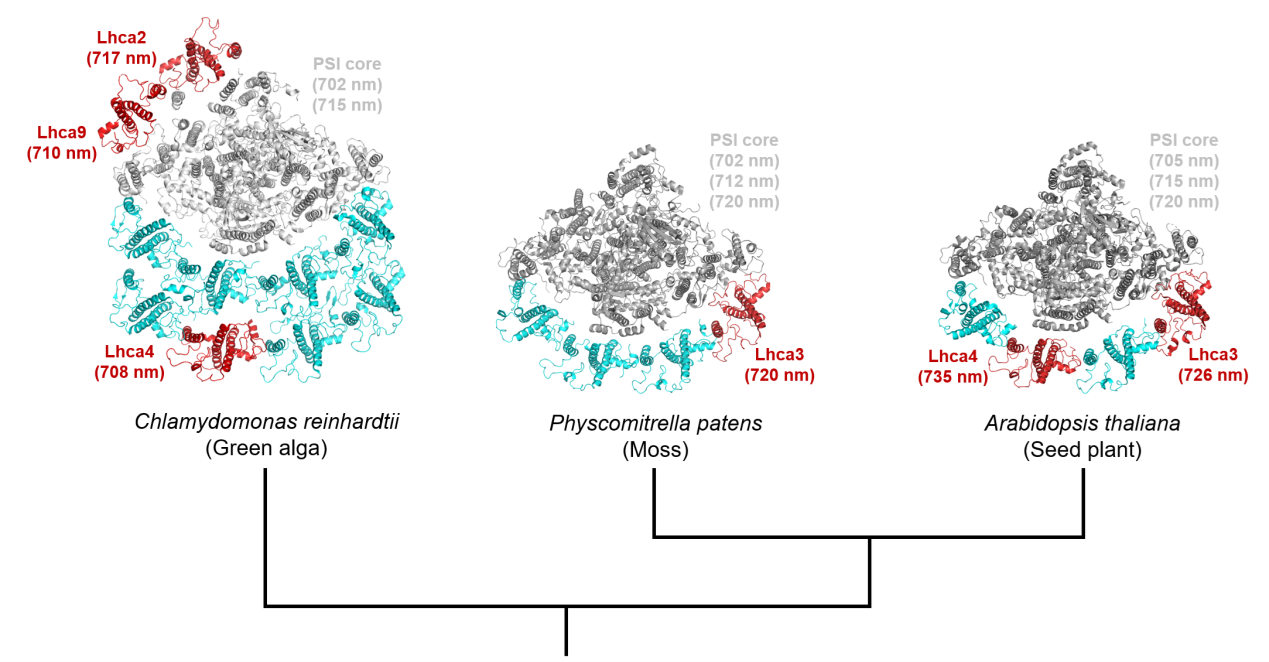

绿色植物光合作用由光系统II (Photosystem II,PSII)和光系统I (Photosystem I,PSI)驱动,二者均结合捕光色素叶绿素a和叶绿素b。PSI中的少量低能态叶绿素能够有效吸收远红光 (>700 nm) 并将激发能向上传递至P700驱动电荷分离,而PSII几乎不能吸收和利用远红光。PSI和PSII在吸收光谱范围上的部分分离使两者激发能的分配更加协调,是提高作物光能利用率的有效途径之一。目前,对绿藻和种子植物PSI的低能态叶绿素的性质和功能研究发现:相比于水生绿藻,种子植物PSI的低能态叶绿素能够吸收更长波长的远红光。然而,这一差异是如何在植物登陆期间逐步演化形成的尚不清楚,而探究低能态叶绿素的形成机制和演变规律有助于拓展有效光合辐射的波长范围,提高光合效率。

重点实验室田利金研究组和济南大学秦晓春研究组合作解析了早期陆生植物小立碗藓光系统I-捕光天线复合体 (Pp PSI-LHCI) 中低能态叶绿素的功能特性。时间分辨荧光的数据表明,Pp PSI-LHCI中存在702 nm,712 nm和720 nm三种类型的低能态叶绿素,并且都存在于PSI核心中,而LHCI中只有Lhca3具有约720 nm的红移荧光发射。与绿藻和种子植物相比,Pp PSI核心中的低能态叶绿素几乎与种子植物一致,都具有一个额外的720 nm的低能态叶绿素。而Pp LHCI与绿藻更为相似,缺少种子植物中726 nm和735 nm的两个低能态叶绿素。这些结果表明,Pp PSI-LHCI中低能态叶绿素特征处于绿藻和种子植物之间的过渡阶段,陆生植物对远红光的吸收和利用的增强可能有助于其适应地面的光环境。

该研究成果于11月20日在线发表在国际学术期刊Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics。植物所博士研究生刘东阳为论文第一作者,田利金研究员和济南大学秦晓春教授为论文共同通讯作者,植物所已毕业博士生闫秋敬参与了该研究。研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金,黄河三角洲农业高新技术产业示范区科技专项,泰山学者计划项目,山东省自然科学基金的资助支持。