光合作用将太阳能转化为化学能,为地球上所有生命提供能量。紫色细菌是光合作用演化早期出现的一类不产氧光合生物,它主要含有两种类型的捕光天线用于捕获和传递能量,分别是核心天线LH1和外周天线LH2,这两种天线分别由光合基因簇内的pufBA和光合基因簇外的pucBA编码,二者呈现出保守的氨基酸序列和结构特征,被认为可能源自共同的祖先。近年来,随着单颗粒冷冻电镜(cryo-EM)技术的迅猛发展,不同类型的LH1–RC和LH2复合物的结构得以解析,为理解光合作用的分子机制提供了必不可少的结构基础。但关于两种捕光天线复合物的演化关系,目前尚不清楚。

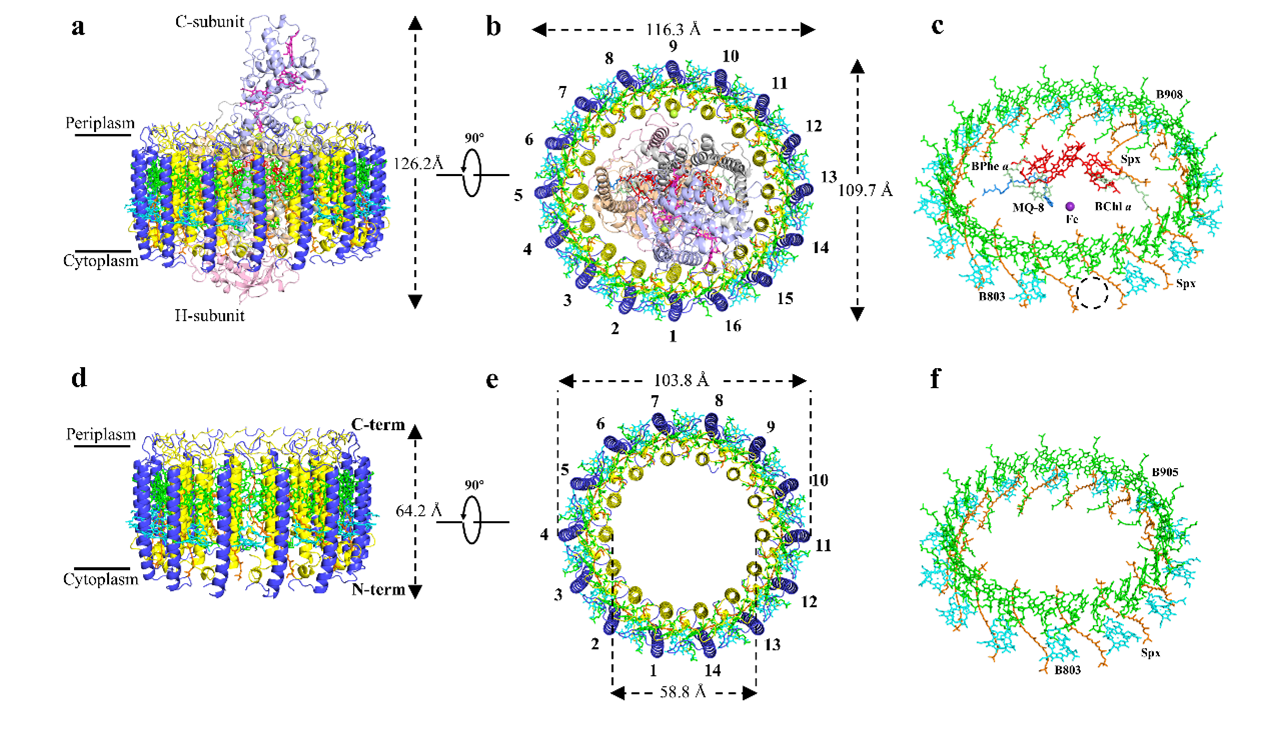

重点实验室于龙江研究组以一种具有独特光谱特征的紫色光合细菌Roseospirillum (Rss.) parvum 930I为研究材料,分离纯化出两种独特的光合复合物,并进行了生化表征和结构解析。研究发现除了LH1–RC核心复合物外,Rss. parvum还含有一个LH1复合体的变体,它也是由pufBA编码,将其命名为LH1′。二者具有类似的光谱特征,细菌叶绿素的最大吸收均在900 nm以上,且含有一组额外的B803分子。LH1–RC复合物是由16对αβ-多肽组成的LH1复合体包围RC(反应中心)构成的封闭椭圆环结构;而LH1′复合物是由14对αβ-多肽组成的封闭圆环状结构,基本组成单元与LH1相似,但在光谱与结构上类似LH2复合物。尽管LH1′复合物呈现LH2-like特征,但是它比目前已知的所有LH2复合物的尺寸更大。结合全基因组测序分析,发现该菌不含编码经典LH2复合物的pucBA基因,即两个复合物的αβ-多肽都是由pufBA编码的,包含三个细菌叶绿素和一个类胡萝卜素分子。

该研究呈现了Rss. parvum中独特的捕光装置以及两种光合复合物的结构细节,同时基于高分辨率的结构分析,揭示了其独特吸收特性的结构基础,并为理解光合细菌捕光天线复合物的演化提供了新的见解。

相关研究成果于12月19日在线发表于国际学术期刊Communications Biology。植物所博士研究生王香平和王光磊为论文共同第一作者,于龙江研究员为论文通讯作者,植物所徐波研究员、马菲副研究员、邹美娟高级工程师和博士研究生符渊等参与了该项研究工作。研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院先导专项等项目资助。

Roseospirillum parvum LH1–RC核心复合物和LH1′复合物的整体结构

a-b,LH1–RC核心复合物的侧视和顶视图;c,LH1–RC核心复合物辅因子的排列;d-e,LH1′复合物的侧视和顶视图;f,LH1′复合物辅因子的排列